Vielfach-Craze-Bildung

| Ein Service der |

|---|

|

| Polymer Service GmbH Merseburg |

| Tel.: +49 3461 30889-50 E-Mail: info@psm-merseburg.de Web: https://www.psm-merseburg.de |

| Unser Weiterbildungsangebot: https://www.psm-merseburg.de/weiterbildung |

| PSM bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Polymer Service Merseburg |

Vielfach-Craze-Bildung (Autor: Prof. Dr. G. H. Michler)

Einleitung

Die Verbesserung der Zähigkeit von spröden Polymerwerkstoffen wird technisch seit vielen Jahren durch Modifizierung mit Kautschukteilchen realisiert. Umfangreich untersuchte Modellbeispiele sind schlagzäh und hochschlagzäh modifizierte Polystyrol-Materialien (Kurzzeichen: PS-HI – High Impact PS oder auch HIPS). Durch die Einarbeitung der Kautschukteilchen (mit Anteilen von 10 – 25 Vol.-%) sinken Festigkeit und Steifigkeit, aber die Bruchdehnung und Zähigkeit steigen stark an. Die Hauptwirkungsweise der Kautschukpartikel besteht in der Initiierung lokaler Fließprozesse im Material, den sogenannten Crazes [1 – 3], die in unterschiedlichen Craze-Typen auftreten können. Dieser Effekt ist die Grundlage für eine erhöhte Energieabsorption im Material, wobei der hauptsächliche Anteil von der Bildung der Crazes kommt (etwa 90 %), während die anderen Mechanismen nur kleine Anteile liefern. Der Zähigkeitsgewinn der hochschlagzähen Polymere ist oft mehr als zehnmal größer als die Zähigkeit der unmodifizierten Matrix [4].

Der Drei-Stufen-Mechanismus der Craze-Bildung

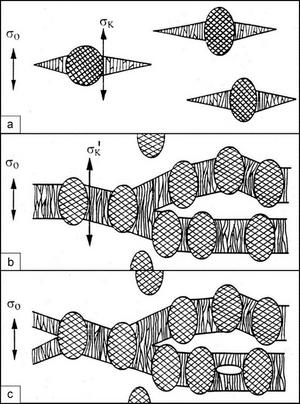

Der Mechanismus der Vielfach-Crazebildung ist als Drei-Stufen-Mechanismus („three-stage mechanism of multiple crazing“) in Bild 1 veranschaulicht [1, 5]. Die drei Hauptschritte sind:

- a) Crazeeinleitung: Die Kautschukteilchen initiieren Spannungskonzentrationen σK mit den größten Werten in den Äquatorialzonen. Hier bilden sich Crazes und breiten sich senkrecht zur wirkenden Beanspruchung aus;

- b) Überlagerungseffekt: Die Spannungsfelder um die Kautschukpartikel überlappen sich intensiv, wenn der Abstand kleiner als der Teilchenradius ist, d. h. bei einem Partikelanteil von etwa 15 Vol.-%;

- c) Rissstop und Rissausbreitung: Wenn sich Risse in den Crazes gebildet haben, können sich diese nur die kurzen Längen zwischen den Crazes ausbreiten und werden dann an den nächsten Teilchen gestoppt (durch Rissspitzenverrundung – crack tip blunting).

| Bild 1: | Drei-Stufen-Mechanismus der Zähigkeitserhöhung (Vielfach-Crazing) a) Spannungskonzentration an einzelnen Partikeln |

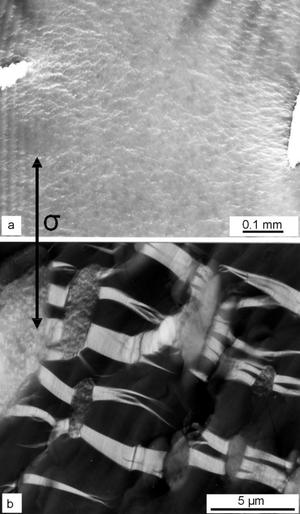

Dieser Effekt ist in Bild 2 in einem Deformationstest von HIPS in einem 1.000 kV Transmissionselektronenmikroskop (HVEM) gezeigt [6, 7]. Die Kautschukteilchen und die an ihnen initiierten Crazes erscheinen heller als die Matrix. Bild 2a zeigt das Material nach Beanspruchung im Überblick mit zwei Anrissen links und rechts. Ausgehend von diesen Anrissen breiten sich helle Crazebänder senkrecht zur Beanspruchungsrichtung in die Probe (siehe auch: Probekörper) aus. In höherer Vergrößerung zeigt Bild 2b deutlich die Kautschukteilchen und die daran gebildeten Crazes.

| Bild 2: | Deformationsstrukturen in einem schlagzähen Polymer (HIPS) im HVEM (Dehnungsrichtung siehe Pfeil); a) Überblick über die Deformationszone zwischen den beiden Anrissen links und rechts |

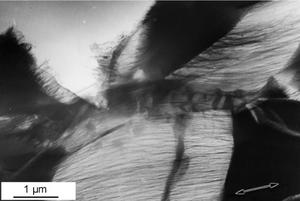

Der Rissstop an den Kautschukteilchen ist ein wesentlicher Schritt zum Erreichen einer hohen Zähigkeit, da hierdurch eine vorzeitige Rissausbreitung verhindert wird und sich noch weitere energieabsorbierende Crazes bilden können. Bild 3 zeigt einen Rissstopp durch Hineinlaufen eines Craze in ein weiches Kautschukteilchen in einem Deformationstest im 1.000 kV TEM.

| Bild 3: | HIPS unter Beanspruchung mit einem aufgerissenen Craze (Riss von links oben), der Riss wird im Kautschukteilchen gestoppt (deformierte dünne Probe im HVEM) |

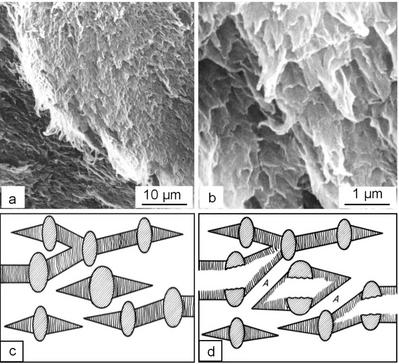

Die plastischen Deformationen zeigen sich nach dem Bruch des Materials in stark verstreckten Fibrillen des Matrixmaterials – wie Bild 4 in Aufnahmen im Raster-Elektronenmikroskop (REM) zeigt.

| Bild 4: | Bruchfläche eines schlagzähen Polymers mit plastisch stark verstreckten Fibrillen des Matrixpolymers in kleinerer (a) und höherer Vergrößerung (b), REM-Aufnahmen |

Siehe auch

Literaturhinweise

| [1] | Michler, G. H.: Kunststoff-Mikromechanik: Morphologie, Deformations- und Bruchmechanismen; Carl Hanser München (1992); ISBN 3-446-17068-5, siehe AMK-Büchersammlung unter F 4 |

| [2] | Bucknall, C. B.: Toughened Plastics, Applied Science Publ., London (1977); https://doi.org/10.1002/pol.1978.130160714 |

| [3] | Bucknall, C. B.: British Plastics 40, 1181–22 (Nov.), 84–86 (Dec.) (1967) |

| [4] | Michler, G. H.: Plaste und Kautschuk, 26, 680–684 (1979) |

| [5] | Michler, G. H., Balta-Calleja, F. J.: Nano- and Micromechanics of Polymers: Structure Modification and Improvements of Properties, Carl Hanser Verlag, München (2012 |

| [6] | Michler, G. H.: Werkstoffwissenschaft und Kunststoffe. Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Band 43, Forschungsbeiträge der Naturwissenschaftlichen Klasse, München (2024) 27–58; siehe AMK-Büchersammlung unter F 33 |

| [7] | Michler, G. H.: Mechanik–Mikromechanik–Nanomechanik. Vom Eigenschaftsverstehen zur Eigenschaftsverbesserung. SpringerSpektrum (2024), ISBN 978-3-662-66965-5; e-book: ISBN 978-3-66966-2; https://doi.org/10.1007/978-3-662-66966-2; siehe AMK-Büchersammlung unter F 34 |

Weblinks

- Wikipedia – Die freie Enzyklopädie: Crazes: https://de.wikipedia.org/wiki/Crazes

- Michler, G. H.: Modellierung des Einflusses des Kautschukgehaltes auf die Craze-Bildung in schlagzähen Polymeren. Acta Polymerica Vol. 36, Issue 6 (1985)325-330; https://doi.org/10.1002/actp.1985.010360607