Kunststoffe – Aufbau

| Ein Service der |

|---|

|

| Polymer Service GmbH Merseburg |

| Tel.: +49 3461 30889-50 E-Mail: info@psm-merseburg.de Web: https://www.psm-merseburg.de |

| Unser Weiterbildungsangebot: https://www.psm-merseburg.de/weiterbildung |

| PSM bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Polymer Service Merseburg |

Kunststoffe – Aufbau (Autor: Prof. Dr. G. H. Michler)

Struktur und Aufbau der Kunststoffe

Molekulare Strukturen

Kunststoffe bestehen aus einer Vielzahl identischer oder verschiedener Monomereinheiten, die wie Perlen in einer Perlenkette chemisch miteinander verknüpft sind und Riesenmoleküle – Makromoleküle – bilden. Dieses Konzept entwickelte bereits 1920 Hermann Staudinger (1881–1965), der dafür 1953 den Nobelpreis für Chemie erhielt [1]. Diese aus Makromolekülen aufgebauten Stoffe werden auch als Polymere bezeichnet, wobei Staudinger den Begriff „Polymere“ nie anerkennen wollte. Weitere Synonyme sind Hochpolymere, Plaste und Elaste. Sie zeigen eine große Variabilität in der molekularen und übermolekularen Struktur von etwa 0,1 nm bis 100 μm (oder 10-10 m bis 10-4 m). Die molekulare oder chemische Struktur der Makromoleküle wird durch drei Parameter beschrieben, die sog. „3K“, Konstitution, Konfiguration und Konformation. Der einfachste Fall ist eine lineare gestreckte Kette von CH2 – Sequenzen (Beispiel: Polyethylen Kurzzeichen: (PE)). Die Zahl der Monomere variiert gewöhnlich zwischen 103 und 105.

Asymmetrische Monomere (mit Seitengruppen oder Seitenketten) definieren die Konfiguration und dabei beschreibt die Anordnung von Seitengruppen die Taktizität und die Seitenketten die Verzweigung (Bild 1) [2, 3].

| Bild 1: | Konfiguration von Homopolymerketten mit Seitengruppen – Taktizität und kurzen oder langen Seitenketten – Verzweigung |

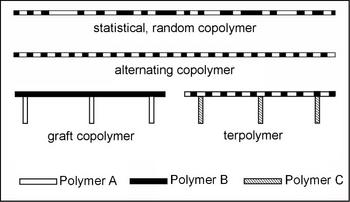

Die Anordnung von zwei oder mehr Monomeren führt zu Copolymeren mit verschiedenen Konfigurationen. In den Copolymeren folgen die Monomere statistisch oder alternierend aufeinander, in den Pfropf- oder Terpolymeren befinden sich an einer Hauptkette verschiedene Seitenketten (Bild 2). In Blockcopolymeren sind Blöcke von Monomeren reihenartig oder sternförmig angeordnet.

| Bild 2: | Konfiguration von statistischen Copolymeren |

Die Form und Gestalt der Makromoleküle wird durch die Konformation beschrieben, wobei die beiden Grenzfälle eine statistische Anordnung (random, statistic coil – siehe Bild 3) und eine parallele Anordnung (folding – siehe Bild 4) sind.

Weitere wichtige Charakterisierungsgrößen sind die Anzahl N der Monomere entlang einer Kette bzw. das Molekulargewicht Mw. Übliche Polymerisationsgrade N von 104 geben bei PE-Molekulargewichten von Mw = 280.000 mit einer gestreckten Länge der Kette von 2,5 μm (im Vergleich: bei einer Vergrößerung von 106 wäre das eine Faser, die 0,5 mm dick und 2,5 m lang ist). Die Makromoleküle eines Polymers variieren gewöhnlich im Molekulargewicht, d. h. in ihrer Länge, was sich in der Molekulargewichtsverteilung ausdrückt.

Übermolekulare Strukturen, Morphologie

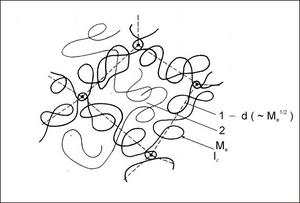

In der übermolekularen Struktur gibt es zwei Grenzfälle, korrespondierend zu den Grenzfällen der Konformation: den amorphen und den kristallinen Zustand. Amorphe Polymere sind durch die statistische Molekülanordnung und das völlige Fehlen kristalliner Strukturen gekennzeichnet, wie in Polystyrol (Kurzzeichen: PS), Polymethylmethacrylat (Kurzzeichen: PMMA) und Polycarbonat (Kurzzeichen: PC). In einem Polymermaterial sind die Makromoleküle eng gepackt mit einigen 100 Segmenten benachbarter Makromoleküle im selben Bereich und engen gegenseitigen Durchdringungen – topologischen, physikalischen Verknüpfungen. Diese sog. Entanglements halten die Makromoleküle zusammen. Die Entanglements oder Verknüpfungspunkte bilden ein physikalisches Netzwerk, welches sich maßgeblich für die Festigkeit der Polymermaterialien verantwortlich zeichnet, mit Maschen aus einem etwas lockererem Material dem sog. Freien Volumen, welches die Duktilität oder Zähigkeit maßgeblich beeinflusst) (Bild 3).

| Bild 3: | Modell eines amorphen Polymers mit Entanglements (1) und Netzwerkmaschen (2) zwischen den Verknüpfungspunkten: Abstand der Entanglements d ∼ Me1/2, le Länge von Entanglements (Me Entanglement - Molekulargewicht); |

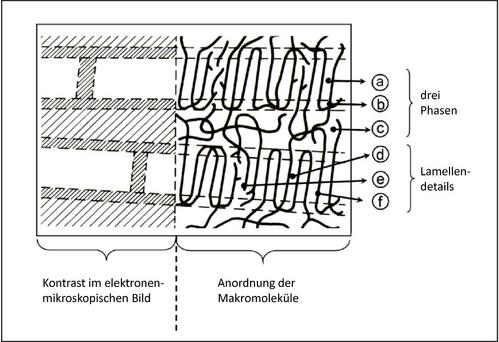

Teilkristalline Polymere basieren auf einer partiellen Parallellagerung von Makromolekülsequenzen (Bild 4). Die charakteristischen Elemente der teilkristallinen Strukturen sind die kristallinen Lamellen, die Lamellengrenzschichten und die zwischenlamellaren amorphen Regionen.

| Bild 4: | Teilkristalline Strukturen in Polymeren Links – wie sie im Elektronenmikroskop sichtbar sind (vgl. Bild 5): kristallin hell, Grenzschichten und amorphe Schichten schraffiert |

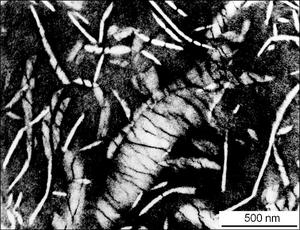

Die kristallinen Lamellen erscheinen im elektronenmikroskopischen Bild hell, sie sind gestreckt oder gebogen, die amorphen Bereiche erscheinen durch eine selektive Kontrastierung dunkel (Bild 5). Die breite Lamelle in der Bildmitte zeigt sich von der Breitseite und die schmalen Lamellen von der Schmalseite. Innerhalb der Lamellen markieren die dunklen Linien amorphe Störschichten. Die Lamellen können auf unterschiedliche Art angeordnet sein, in Form von Sphärolithen, in Bündelstrukturen oder verschiedenen Parallelanordnungen. Die Sphärolithe können bis zu etwa 100 μm groß werden, und mit den Anordnungen von Lamellen und der Innenstruktur von Lamellen decken die morphologischen Elemente der teilkristallinen Polymere den Bereich von 100 μm bis herab zu 0,1 nm ab.

| Bild 5: | Lamellen in Flachlage („flat-on“ und Seitenlage („edge-on“) in einer selektiv kontrastierten Probe von Polyethylen hoher Dichte (Abkürzung: PE-HD) im Transmissions-Elektronenmikroskop |

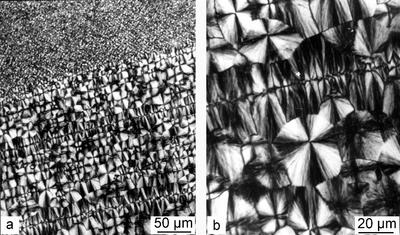

Typische Sphärolithe mit einem guten Überblick über Gestalt, Größe und Verteilung sind in optischen Aufnahmen unter polarisiertem Licht zu erkennen (Bild 6).

| Bild 6: | Sphärolithe in niedriger und höherer Vergrößerung eines Polyethylen niederer Dichte (Abkürzung: PE-LD), Lichtmikroskop im polarisierten Licht |

Die meisten eingesetzten Kunststoffe sind die sog. Massenpolymere (die kristallinen Polymere PE, PP und die amorphen Polymere PS, PVC und PC) [4]. Verbesserte Eigenschaften lassen sich außer durch Variation der molekularen Strukturen (der 3 „K“) auf vielfältige Weise durch Polymermodifikationen erreichen:

- Kombination verschiedener Monomere mit definierter Anordnung der Monomere in Copolymeren, Pfropfpolymeren oder Blockcopolymeren

- Kombination verschiedener Polymere mit Variation der Zusammensetzung in Polymerblends oder -mischungen

- Kombination von Polymeren mit anorganischen Partikeln (siehe: Teilchengefüllte Kunststoffe oder Fasern (siehe: Faserverstärkte Kunststoffe in Kompositen oder Faserverbundpolymeren.

Derartige Kombinationen haben ein großes Potential für Werkstoffe mit deutlich verbesserten Eigenschaften. Zukünftige Herausforderungen an die Materialforschung sind gezielt realisierte Kombinationen von einem mikrostrukturellen Konstruieren bis zu einem „molekularen Design“.

Einen umfassende Übersicht über strukturelle und morphologische Vielfalt der Kunstoffe geben die Monographien [5, 6].

Siehe auch

- Elektronenmikroskopie

- Transmissionselektronenmikroskopie

- Mikroskopische Struktur

- Werkstoffwissenschaft & Kunststoffe

- Plastographie

- Mikro- und Nanomechanik

Literaturhinweise

| [1] | Staudinger, H.: Makromolekulare Chemie und Biologie. Wepf & Co., Verlag; Basel (1947) |

| [2] | Michler, G. H.: Werkstoffwissenschaft und Kunststoffe. Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Band 43, Forschungsbeiträge der Naturwissenschaftlichen Klasse, München (2024) 27–58; siehe AMK-Büchersammlung unter F 33 |

| [3] | Michler, G. H.: Mechanik–Mikromechanik–Nanomechanik. Vom Eigenschaftsverstehen zur Eigenschaftsverbesserung. SpringerSpektrum (2024), ISBN 978-3-662-66965-5; e-book: ISBN 978-3-66966-2; https://doi.org/10.1007/978-3-662-66966-2; siehe AMK-Büchersammlung unter F 34 |

| [4] | Rätzsch, M., Arnold, M.: Hochpolymere und ihre Herstellung. Fachbuchverlag Leipzig (1973), siehe AMK-Büchersammlung unter G 13 |

| [5] | Michler, G. H.: Kunststoff-Mikromechanik: Morphologie, Deformations- und Bruchmechanismen; Carl Hanser München (1992); ISBN 3-446-17068-5, siehe AMK-Büchersammlung unter F 4 |

| [6] | Michler, G. H.: Atlas of Polymer Structures: Morphology, Deformation and Fracture Structures, Carl Hanser München (2016); ISBN 978-1-56990-557-9 E-Book ISBN 978-1-56990-558-6, siehe AMK-Büchersammlung unter F 14 |

Weblinks

- Plastics Europe 2022, https://plasticseurope.org/de/

- Nova-Institut GmbH, Hürth, https://www.nova-institute.eu