Mikro- und Nanomechanik

| Ein Service der |

|---|

|

| Polymer Service GmbH Merseburg |

| Tel.: +49 3461 30889-50 E-Mail: info@psm-merseburg.de Web: https://www.psm-merseburg.de |

| Unser Weiterbildungsangebot: https://www.psm-merseburg.de/weiterbildung |

| PSM bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Polymer Service Merseburg |

Mikro- und Nanomechanik (Autor: Prof. Dr. G. H. Michler)

Einführung

Die verschiedenen Einsatzgebiete von Kunststoffen erfordern die vollständige Ausnutzung des Eigenschaftspotentials eines Werkstoffes. Für nahezu alle Anwendungen sind aber die mechanischen Eigenschaften besonders wichtig, da die eigentlichen Anwendungseigenschaften nicht zum Tragen kommen können, wenn der Werkstoff wegen unzureichenden Festigkeiten bricht oder mangelnder Zähigkeit vorzeitig versagt. Um den Bruch als eine der häufigsten Versagensursachen signifikant ausschließen zu können, ergeben sich einerseits erhöhte Anforderungen an die Entwicklung von Mess- und Prüfmethoden z. B. der in-situ-Techniken und anderseits an die Bewertung mit werkstoffwissenschaftlich begründeten Kenngrößen. Die genaue Bestimmung des mechanischen Verhaltens nimmt daher einen breiten Raum in den Werkstoffwissenschaften ein. Zum besseren Verständnis des Werkstoffverhaltens und zur gezielten Verbesserung der Werkstoffeigenschaften dienen die mikro- und nanomechanischen Analysen, die unter den Begriffen Mikromechanik und Nanomechanik zusammengefasst werden. Einige Beispiele werden im Folgenden dargestellt.

Der Begriff Mikromechanik wird aber noch in zwei anderen Bedeutungen verwendet, zur Herstellung kleinster Bauteile oder Geräte und zur Mikrobearbeitung elektronischer Bauelemente, worauf hier aber nicht eingegangen wird [1, 2].

Mikromechanische Analysen

Die vielfältigen mechanischen Tests gehen von standardisierten Prüfkörpern aus. Damit wird im Allgemeinen das makroskopische, durchschnittliche Materialverhalten bestimmt. Lokale Effekte wie sie durch Spannungskonzentrationen (siehe Bruchmechanik), thermo-mechanische Belastungen, herstellungsbedingte Eigenspannungen oder Materialinhomogenitäten auftreten, werden so überdeckt. Darüber hinaus wirken sich in miniaturisierten Bauteilen (Mikrosysteme) lokale Defekte stärker aus. Daher erfolgte schon in der Vergangenheit ein Übergang von der Makro- zu einer Mikroprüftechnik. Ein zusätzlicher Aspekt besteht in der Tatsache, dass Normprüfkörper sehr materialintensiv sind und die dafür benötigten Mengen bei der Entwicklung neuer, optimierter Werkstoffsysteme häufig nicht zur Verfügung stehen.

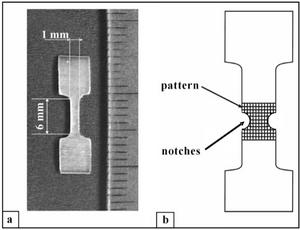

| Bild 1: | Spezielle Prüfkörperform für Mikrotests a) Ansicht des gesamten Prüfkörpers, b) gekerbter Prüfkörper mit aufgedampftem Silbermuster |

Eine spezielle miniaturisierte Prüfkörperform zeigt Bild 1, die auch für Beobachtungen im optischen Lichtmikroskop, Rasterelektronenmikroskop (REM) und Rasterkraftmikroskop (AFM) verwendet werden kann (siehe unten). Die aufgedampften Silberpunkte ermöglichen, Änderungen in der lokalen Deformation durch Messung des Abstandes zwischen den Punkten zu erkennen. Außerdem sind sie hilfreich, dieselbe Materialstelle während der Verformung bei höheren Vergrößerungen im Lichtmikroskop oder REM zu lokalisieren.

Mikroskopische Techniken

Eine umfassende Erfassung mikromechanischer Prozesse muss mit einer detaillierten Untersuchung der Morphologie und insbesondere derjenigen strukturellen Parameter einhergehen, die wesentlich die mechanischen Eigenschaften bestimmen oder beeinflussen. Mikroskopische Methoden können die Morphologie und die mikromechanischen Eigenschaften an derselben Materialstelle erfassen und liefern daher einen direkten Weg zur Aufstellung von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen.

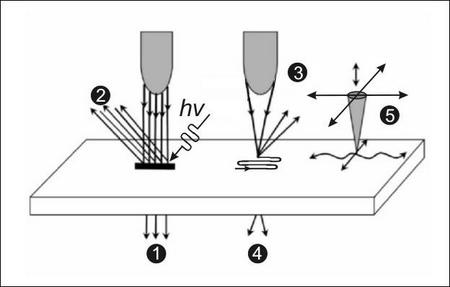

Grundlage sind die unterschiedlichen Techniken der Licht- und Elektronenmikroskopie, die wie in Bild 2 schematisch dargestellt, allgemein durch die Art der Bestrahlung klassifiziert werden, wobei eine Abbildung durch Bestrahlung wie mit einer „Lampe“ oder durch Abtasten der Oberfläche wie mit einem „Finger“ oder einer „Nadel“ erzeugt wird.

| Bild 2: | Schematische Darstellung der wichtigsten Typen der Mikroskopie (1 – 5 siehe Text) |

Die wichtigsten Varianten der mikroskopischen Abbildungstechnik sind:

- Durchstrahlung einer Probe mittels Licht in der konventionellen Lichtmikroskopie im Durchstrahlungsmode oder mit Elektronen im Transmissionselektronenmikroskop (TEM). Der Elektronenstrahl im TEM wird in einem Hochvakuum erzeugt, und mehrere hintereinandergeschaltete elektronenmikroskopische Linsen erzeugen ein vergrößertes Bild des Objektes. Hierfür sind ultradünne Proben im Bereich von 0,1 bis einige μm erforderlich.

- Rückstreuung eines Strahles an der Oberfläche einer Probe im Auflichtmikroskop oder im Elektronen-Spiegelmikroskop. Durch Bestrahlung der Probe mit Elektronen, Ionen oder ultraviolettem Licht (durch hν angedeutet) wird die Probe selbst zur Elektronenemission angeregt – im Emissions-Elektronenmikroskop (PEEM). Kompakte Proben können untersucht werden.

- Ein fokussierter Elektronenstrahl wird über die Probe gescannt und erzeugt in der Probe durch elastische und inelastische Streuprozesse Sekundär- und Rückstreu-Elektronen (Rasterelektronenmikroskop – REM). Befindet sich der Probenraum nicht unter dem üblichen Hochvakuum, sondern unter reduziertem Vakuum, können Materialien auch in ihrer natürlichen Umgebung untersucht werden – im Umgebungs-REM oder Environmental Scanning Electron Microscope (ESEM).

- Der fokussierte Elektronenstrahl rastert über die (hinreichend dünne) Probe und durchdringt diese; unterhalb der Probe fängt ein Detektor die Elektronen auf – Raster-Transmissionselektronenmikroskop.

- Eine sehr dünne Spitze wird über die Probe gescannt und tritt mit dieser aufgrund verschiedener physikalischer Eigenschaften in Wechselwirkung – bei leitfähigen Proben in der Raster-Tunnelmikroskopie und bei isolierenden Materialien in der Rasterkraftmikroskopie, allg. Raster-Sondenmikroskopie. Es ist kein Vakuum erforderlich, und es können Oberflächen kompakter Proben untersucht werden. Diese Technik ist kein eigentliches elektronenmikroskopisches Verfahren, wird aber oft ergänzend zu diesen verwendet.

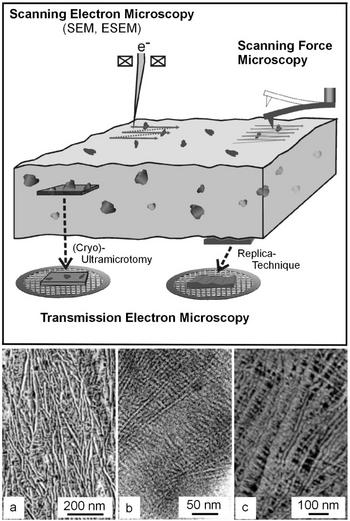

Einen schematischen Überblick über diese verschiedenen Techniken mit typischen Einsatzbedingungen an einem kompakten Material zeigt Bild 3. Ein kompakter Überblick über diese elektronenmikroskopischen Techniken ist in [3, 4] enthalten.

| Bild 3: | Schematischer Überblick über die verschiedenen mikroskopischen Techniken zur Untersuchung von kompakten Materialien: Untersuchung von Oberflächen mit der Rasterelektronenmikroskopie und Rasterkraftmikroskopie; Oberflächen können auch mit der Abdrucktechnik (Replikatechnik) erfasst werden, Untersuchung von Material-Innenstrukturen mit der Transmissions-elektronenmikroskopie an (ultra)dünnen Proben (hergestellt z. B. mittels (Kryo-) Ultramikrotomie, siehe Ultramikrotomie) |

Mikromechanische in-situ-Untersuchungen

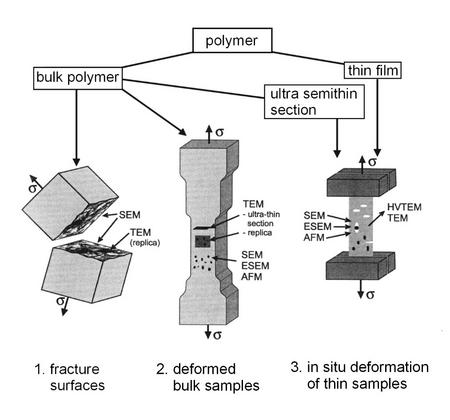

Mittels der in den Bildern 2 und 3 genannten elektronenmikroskopischen Techniken können neben der detaillierten Untersuchung der Morphologie auch direkt oder indirekt mikromechanische Prozesse erfasst werden. Dazu werden entweder kompakte Prüfkörper unterschiedlichen mechanischen Belastungsarten ausgesetzt oder die Belastung erfolgt an Miniaturprüfkörpern direkt im Mikroshop – siehe Bild 4 (Details in [3]):

| Bild 4: | Überblick elektronenmikroskopischer Techniken zur Untersuchung mikromechanischer Prozesse in kompakten Prüfkörpern und an Dünnschnitten |

- Bruchflächen von kompakten bis zum Bruch belasteten Körpern werden im Rasterelektronenmikroskop (REM, oder mit einer älteren Technik der Abdruckherstellung (replika) im TEM bei höherer Vergrößerung) analysiert.

- Kompakte Körper werden deformiert und aus den Deformationsbereichen Oberflächenstrukturen eingehend im REM, ESEM, AFM bzw. nach Präparation von Dünnschnitten aus dem Inneren im TEM untersucht.

- Proben werden direkt in einem Mikroskop gedehnt und gemeinsam mit der lokal vorliegenden Morphologie beobachtet. Kompakte Proben werden im REM, ESEM oder ADFM analysiert, ultradünne Proben (z. B. Ultramikrotomschnitte) im TEM und semidicke Proben (die besser die Eigenschaften des kompakten Materials wiedergeben) im Höchstspannungs-TEM.

Biegeversuche werden an kompakten Prüfkörpern ausgeführt, an denen Oberflächenstrukturen im REM und innere Strukturdetails an Dünnschnitten (die aus den belasteten Bereichen mittels Ultramikrotomie präpariert wurden) im TEM bei höherer Vergrößerung untersucht werden.

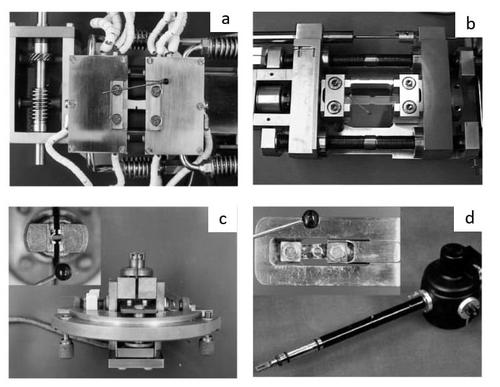

Zur Durchführung der mikromechanischen Tests sind verschiedene Dehnvorrichtungen kommerziell verfügbar, von denen ausgewählte in Bild 5 gezeigt sind und die z. T. auch Belastungen in einem weiten Temperaturbereich ermöglichen.

| Bild 5: | Kommerziell verfügbare in-situ Dehnvorrichtungen für die verschiedenen Mikroskoparten a) Dehnungstisch für REM von Oxford Instruments, Temperaturbereich während der Dehnung von -180 °C bis 200 °C; kompakte und semidicke Proben |

Daneben gibt es in den verschiedensten Forschungseinrichtungen auch interessante Eigenentwicklungen, um spezielle Anforderungen an die Prüfung zu ermöglichen (Biegetests, Hochtemperaturdehnungen, Dehnung unter elektrischen/magnetischen Feldern und andere).

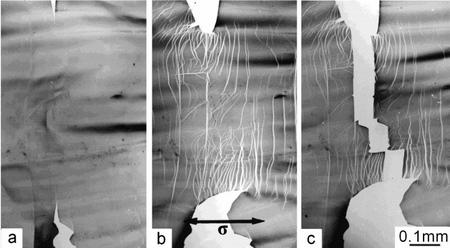

Als Beispiel für einen in-situ Deformationstest in einem TEM (1.000 kV Höchstspannungselektronenmikroskop, HEM) zeigt Bild 6 eine Sequenz von drei Aufnahmen zunehmender Dehnung einer ca. 0,5 μm dicken Probe aus Polystyrol (Kurzzeichen: PS; Ultramikrotom-Semidünnschnitt) bei kleiner Vergrößerung. An zwei künstlich angebrachten Kerben startet die Bildung lokaler Deformationszonen (Crazes – Bild 6b). Die Crazes sind bis zu 100 μm lang und erscheinen als helle Bänder infolge ihrer inneren Struktur aus Mikrolöchern und Fibrillen. Nach einer geringen zusätzlichen Deformation reißt der größte Craze auf und leitet einen sprödartigen Bruch ein (Bild 6c).

| Bild 6: | In-situ Deformation einer 0,5 μm dicken PS-Probe (Semidünnschnitt) in einem 1.000 kV-HEM; Deformationsrichtung siehe Pfeil σ a) mit künstlichen Anrissen vor der Dehnung |

Siehe auch

- Elektronenmikroskopie

- Transmissionselektronenmikroskopie

- Ultramikrotomie

- In situ Ultramikrotomie

- In-situ-Zugversuch im ESEM mit SEA

- Mikroprüftechnik

- Nano-Eindringprüfung

Literaturhinweise

| [1] | Michler, G. H.: Werkstoffwissenschaft und Kunststoffe. Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Band 43, Forschungsbeiträge der Naturwissenschaftlichen Klasse, München (2024) 27–58; siehe AMK-Büchersammlung unter F 33 |

| [2] | Michler, G. H.: Mechanik–Mikromechanik–Nanomechanik. Vom Eigenschaftsverstehen zur Eigenschaftsverbesserung. SpringerSpektrum (2024), ISBN 978-3-662-66965-5; e-book: ISBN 978-3-66966-2; https://doi.org/10.1007/978-3-662-66966-2; siehe AMK-Büchersammlung unter F 34 |

| [3] | Michler, G. H.: Electron Microscopy of Polymers. Springer Berlin, Heidelberg (2008); ISBN 978-3-540-36350-7; siehe AMK-Büchersammlung unter F 1 |

| [4] | Michler, G. H.: Kompakte Einführung in die Elektronenmikroskopie: Techniken, Stand, Anwendungen, Perspektiven. Springer Spektrum – Essentials (2019); siehe AMK-Büchersammlung unter F 21 |

| [5] | Michler, G. H.; Balta-Calleja, F. J.: Nano- and Micromechanics of Polymers: Structure Modification and Improvements of Properties. Carl Hanser München (2012); ISBN 978-3-446-42767-9; siehe AMK-Büchersammlung unter F 13 |

| [6] | Michler, G. H.: Kunststoff-Mikromechanik: Morphologie, Deformations- und Bruchmechanismen; Carl Hanser München (1992); ISBN 3-446-17068-5, siehe AMK-Büchersammlung unter F 4 |

| [7] | Michler, G. H.: Atlas of Polymer Structures: Morphology, Deformation and Fracture Structures, Carl Hanser München (2016); ISBN 978-1-56990-557-9 E-Book ISBN 978-1-56990-558-6, siehe AMK-Büchersammlung unter F 14 |

Weblinks

- Wikipedia – Die freie Enzyklopädie: Mikromechanik und Nanowissenschaften

- Nanomechanik: https://www.ww1.tf.fau.de/forschung/nanomechanik/

- Universität Kassel: Lehrveranstaltung Mikro- und Nanomechanik; https://www.uni-kassel.de/maschinenbau/institute/werkstofftechnik/fachgebiete/mechanisches-verhalten-von-werkstoffen/studium-lehre/mikro-und-nanomechanik