Werkstoffwissenschaft

| Ein Service der |

|---|

|

| Polymer Service GmbH Merseburg |

| Tel.: +49 3461 30889-50 E-Mail: info@psm-merseburg.de Web: https://www.psm-merseburg.de |

| Unser Weiterbildungsangebot: https://www.psm-merseburg.de/weiterbildung |

| PSM bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Polymer Service Merseburg |

Werkstoffwissenschaft (Autor: Prof. Dr. H.-J. Radusch)

Die Werkstoffwissenschaft als Wissenschaftsdisziplin

Werkstoff und Material

Die gezielte Nutzung von Werkstoffen wie Holz und Knochen, Stein, Glas/Keramik und Metalle sowie Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde hat sich seit tausenden Jahren vollzogen. Werkstoffe haben in der Entwicklung der Menschheit ganze Epochen geprägt, so dass nicht von ungefähr die Bezeichnungen Steinzeit, Bronzezeit oder Eisenzeit gewählt wurden.

Der Begriff „Werkstoff“ ist erst im 19. Jahrhundert entstanden und wird z. T. synonym zu dem Begriff „Material“ verwendet. Nach [1] sind Werkstoffe Arbeitsmittel rein stofflicher Natur, die in Produktionsprozessen als Arbeitsgegenstände weiter verarbeitet werden und in die jeweiligen Endprodukte eingehen. In der Regel handelt es sich dabei um Festkörper. Die Qualität und die Eigenschaften der Endprodukte oder auch von Halbzeugen werden durch die Wahl mehr oder weniger geeigneter Werkstoffe entscheidend beeinflusst.

Bei Czichos [2] findet sich die Definition: „Werkstoffe im engeren Sinne nennt man Materialien im festen Aggregatzustand, aus denen Bauteile und Konstruktionen hergestellt werden können. Derartige Materialien besitzen die besondere Eigenschaft formgeberischer „Bildsamkeit“ in einem weitgefassten Sinne. Erst durch diese können Bauteile eine im Konstruktionsprozess entwickelte Gestalt später in der Fertigung tatsächlich annehmen. Die Qualität und die Eigenschaften der Fertigprodukte werden durch die Wahl geeigneter Werkstoffe und der Fertigungsverfahren (Urformen, Umformen, Wärmebehandlung etc.) entscheidend beeinflusst. Zur Charakterisierung und Sicherstellung der Qualität dient die Werkstoffprüfung. Fachgebiete, die sich mit der Erforschung und Entwicklung von Werkstoffen beschäftigen, sind Werkstoffkunde sowie Materialwissenschaft und Werkstofftechnik.“

Schmitt-Thomas [3] formuliert, dass die Fähigkeit, mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Ressourcen geeignete Werkstoffe bereitstellen zu können, Voraussetzung ist, um naturwissenschaftliche Erkenntnisse in eine anwendbare, nutzbringende und zivilisatorisch umsetzbare Technik zu transferieren. Die Gewinnung und die Beherrschung des Werkstoffs, im Sinne der Fähigkeit seine Eigenschaften zu steuern und den Beanspruchungen optimal anzupassen, wird auf diese Weise zum Schlüssel, mit dem es unter der Verantwortlichkeit des Ingenieurs ermöglicht wird, wissenschaftliche Erkenntnisse in Lebensqualität zu überführen. [3]

Das Springer-Gabler Wirtschaftslexikon [4] definiert den Begriff „Werkstoff“ als: „Material, zusammenfassende Bezeichnung für diejenigen Rohstoffe, Hilfs- und Betriebsstoffe, Halbfertig- und Fertigfabrikate, die als Ausgangs- und Grundstoffe in die Erzeugnisse eines Betriebes einzugehen bestimmt sind. Werkstoffe zählen zu den elementaren Produktionsfaktoren. Sie werden nach der im Betrieb erfolgten Veränderung der Form oder Substanz oder durch den Einbau in andere Fertigerzeugnisse Bestandteil neuer Produkte.“

Aktuell werden im Allgemeinen die Werkstoffe in Metalle (z. B. Eisen, Aluminium), Nichtmetalle (z. B. Graphit), organische Werkstoffe (z. B. Holz, Polymerwerkstoffe), anorganische nichtmetallische Werkstoffe (z. B. Keramik, Glas) und Halbleiterwerkstoffe (z. B. Silicium) unterschieden.

Von Schatt [5] wird ab der 5. Auflage des seit 1975 herausgegeben Fachbuches „Werkstoffe des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaues“ der Begriff Konstruktionswerkstoff gebraucht. Dabei geht die Stoffgliederung von den Anforderungen in verschiedenen technischen Einsatzgebieten, wie z. B. Werkstoffe für Werkzeuge, tiefe Temperaturen, hohe Temperaturen, korrosive Beanspruchung, Verschleiß, Verbindungen usw. aus. Im Englischen wird dafür der Begriff „construction material“ oder „engineering material“ verwendet.

Zum Begriff Material findet sich im Wikipedia [6] die folgende Definition: „Ein Material ist eine Substanz oder eine Substanzmischung, die einen Gegenstand bildet. Materialien können rein oder unrein, belebte oder unbelebte Materie sein. Materialien können auf der Grundlage ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften oder ihres geologischen Ursprungs oder ihrer biologischen Funktion klassifiziert werden. Die Materialwissenschaft befasst sich mit Materialien, ihren Eigenschaften und ihren Anwendungen.“

Der Begriff Werkstoff impliziert im Gegensatz zum Begriff Material eine Zweckbestimmung, indem ein Bauteil oder eine Konstruktion hergestellt werden soll. Die Unterscheidung der Begriffe Werkstoff und Material im deutschsprachigen Raum erfolgt im englischen Sprachgebrauch nicht. Hier wird generell der Begriff Material verwendet.

Von der Werkstoffkunde zur Werkstoffwissenschaft

Mitte des 19. Jahrhunderts begann die systematische aber noch stark empirisch geprägte Erforschung der Eigenschaften von Stahl, Eisen oder Leichtmetallen wie Aluminium sowie von keramischen Werkstoffen, woraus sich das Wissensgebiet der Werkstoffkunde entwickelt hatte. Die Bezeichnung erfolgte als „Werkstoffkunde“, wobei sich der Wortteil „-kunde“ ausdrücken sollte, dass sich dahinter die Gesamtheit aller empirisch erfassten Fakten über die Werkstoffe – anfänglich überwiegend der metallischen Werkstoffe – verbirgt [7]. Dabei war „Kunde“ die übliche deutsche Bezeichnung auch anderer Wissensgebiete, die sich mit der Erforschung selbiger beschäftigten. Im englischsprachigen Raum wurde für „Werkstoffkunde“ unmittelbar der Begriff „Materials Science“ geprägt und verwendet. [8, 9]. Hauptsächlich war es die Metallurgie, aus der die Werkstoffkunde als wissenschaftliche Disziplin hervorging [10].

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich im Rahmen der immer weiter fortschreitenden Industrialisierung eine differenziertere Betrachtung der Werkstoffe entwickelt. Neben den konventionellen Metallen erlangten die nichtmetallisch-organischen und nichtmetallisch-anorganischen Werkstoffe zunehmende wirtschaftliche Bedeutung, woraus sich in der Berufsausbildung und an den Hochschulen und Universitäten die Notwendigkeit der Vermittlung neuer Lehrinhalte, die sich auf alle Werkstoffgruppen bezog, ergab.

Der historische Wissenszuwachs war der Ansatzpunkt für das erstmals 1972 von Prof. Dr. Werner Schatt herausgegebene Lehrbuch „Einführung in die Werkstoffwissenschaft“ [11], der von einer einheitlichen und zugleich ordnenden Betrachtungsweise der Struktur, der Art der Anordnung und dem Ordnungsgrad der Bausteine ausgeht und Struktur-Eigenschafts-Beziehungen in den Mittelpunkt der Darstellungen rückt. Die Werkstoffwissenschaft beschäftigt sich unter verallgemeinernden methodischen Gesichtspunkten mit dem atomaren Aufbau, der daraus resultierenden mikroskopischen Struktur, den dadurch bestimmten makroskopischen Eigenschaften und insbesondere auch mit der gezielten Verbesserung der Anwendungsmöglichkeiten aller Werkstoffgruppen [11].

Mit der Vielfalt der Werkstoffe und den sich vertiefendenden Erkenntnissen wurde es in der Folge im deutschsprachigen Raum üblich, die Begriffe „Werkstoffwissenschaft“ und „Werkstofftechnik“ in Forschung, Ausbildung und Praxis zu verwenden. Aktuell scheint sich zur Charakterisierung des werkstoffwissenschaftlichen Gebietes die Bezeichnung „Materialwissenschaft“ oder auch „Materialwissenschaft und Werkstofftechnik“ im deutschsprachigen Raum zu etablieren, was auch dem englischsprachigen Terminus „Materials Science“ bzw. „Materials Science and Technology“ entspricht [12].

Während sich die Werkstoffwissenschaft oder Materialwissenschaft schwerpunktmäßig mit dem strukturellen Aspekten aller Werkstoffgruppen auseinandersetzt, ist die Werkstofftechnik stärker auf die Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren von Werkstoffen, die Bestimmung ihrer physikalischen und mechanischen Eigenschaften sowie der Struktur-Eigenschafts-Beziehungen unter Beachtung des Einflusses der Verarbeitungsbedingungen sowie das Einsatzverhalten gerichtet. Generell sind jedoch die Lehr- und Forschungsgegenstände inhaltlich ineinander fließend.

Von Schatt und Worch [13] wurde darauf hingewiesen, dass die einheitliche Betrachtungsweise aller Werkstoffe zur Konsequenz hat, dass es nur eine „Werkstoffwissenschaft“ geben kann. Im Plural zu sprechen hieße, die erkenntnistheoretische Weiterentwicklung der Wissenschaftsdisziplin in ihrer Einheit zu behindern. Ungeachtet dessen gibt es aber auch Gegenbeispiele, wo der Plural in Institutionen, im Lehrbuchtitel [14] und in aktuellen Studiengangsbezeichnungen [15, 16] verwendet wurde. Aktuell wird zur Bezeichnung dieses Wissenschaftsgebietes eine breitere Variation der Begriffe verwendet, um Spezifika oder Schwerpunkte auszudrücken. So existieren z. B. für die Bezeichnung von Studiengängen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz die Formulierungen

- Werkstoffwissenschaft

- Werkstoffwissenschaften

- Materialwissenschaft

- Materialwissenschaften

- Werkstofftechnik

- Werkstoff- und Materialwissenschaften

- Materialwissenschaft und Werkstofftechnik

- Advanced Materials Science and Engineering

- Materials Engineering

Die Studiengangsbezeichnung „Werkstoffwissenschaft“ im Singular wird nur noch von den Universitäten TU Dresden, TU Ilmenau und Universität Jena verwendet. Die TU Berlin hat den bisherigen Studiengang „Werkstoffwissenschaften“ in „Materialwissenschaft und Werkstofftechnik“ umbenannt [17].

Unbesehen der unterschiedlichen Bezeichnungen hat sich die Werkstoffwissenschaft heute einen festen Platz als eigenständige Wissenschaftsdisziplin in den technischen Grundlagendisziplinen, z. B. im Maschinenbau oder der Verfahrenstechnik erarbeitet, indem sie empirisch gesammelte Faktenkenntnisse mit theoretischen Gesetzmäßigkeiten durchdrungen hat. Dies führte zu Erkenntnisgewinnen mit denen spezielle Eigenschaften der Werkstoffe neue Anwendungsfelder ermöglichten, z. B. in der Medizin bzw. Medizintechnik, der Luft- und Raumfahrt, der Mikroelektronik und Computertechnik oder im Leistungssport.

Der interdisziplinäre Charakter der Werkstoffwissenschaft

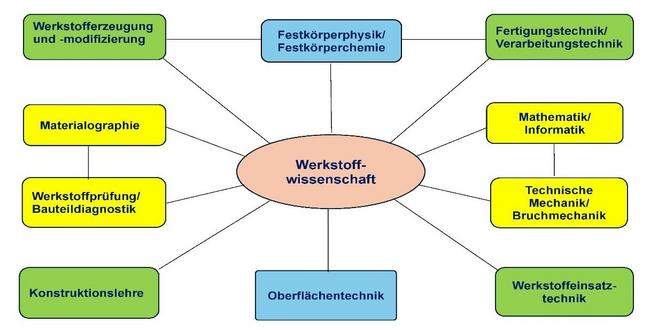

Die Werkstoffwissenschaft hat einen ausgeprägten interdisziplinären Charakter (siehe Bild), durch den sich einerseits eine prägnante Weiterentwicklung dieses Wissenschaftsgebietes und andererseits eine große Vielfalt im Wirkungsbereich der Werkstoffwissenschaft ableiten.

| Bild: | Der interdisziplinäre Charakter der Werkstoffwissenschaft |

Aus dem Bild wird auch die besondere Spezifik der Werkstoffwissenschaft ersichtlich, die einerseits das Bindeglied zwischen der Werkstofferzeugung und -modifizierung und der Fertigungs- bzw. Verarbeitungstechnik und andererseits zwischen Konstruktionslehre und der Werkstoffeinsatztechnik darstellt. Dabei entsteht zwischen den einzelnen Fachgebieten eine Vielzahl von dialektischen Wechselwirkungen. So ist z. B. die praktische Nutzung von Erkenntnissen der Materialographie (Metallographie, Plastographie, Keramographie) und Werkstoffprüfung/Bruchmechanik erst durch die Weiterentwicklung und Anwendung neuer Werkstoffe möglich geworden. Korrespondierend zur Werkstoffwissenschaft haben sich die Konstruktionslehre, die Werkstoffverarbeitung und die Werkstoffeinsatztechnik fest etabliert, was sich auch in den Studienplänen werkstoffwissenschaftlicher Studiengänge niederschlägt. Gegenstand der Einsatztechnik ist das Konstruieren mit ggf. aus anwendungstechnischen Anforderungen heraus modifizierten Werkstoffen, wobei für den Konstrukteur die Aufgabe darin besteht, die Dimensionierung und Auslegung von Formteilen, was heute mit Hilfe computergestützter CAD/CAM-Verfahren wie ANSYS oder CREO (früher pro/ENGINEER) erfolgt, mittels werkstoffwissenschaftlich fundierten und zuverlässigen Stoffdaten zu realisieren.

Innerhalb der Werkstoffwissenschaft bzw. Werkstofftechnik haben sich als eigene Wissensgebiete die Werkstoffprüfung und die Technische Bruchmechanik etabliert. Von zunehmender Bedeutung sind auch die in die Studienprogramme integrierten Disziplinen Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement, wobei unter Qualitätsmanagement die Gesamtheit der qualitätsbezogenen Tätigkeiten zu verstehen ist. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Qualitätsprüfung, die selbst wiederum in vielfältiger Form erfolgen kann. Ein wichtiger, aber technisch schwierig zu realisierender Schritt besteht in der online-Integration von Prüfverfahren der Werkstoffprüfung in den jeweiligen Produktionsprozess zur optimalen Sicherung der Qualitätsanforderungen an das Produkt und die Prozessgestaltung. Die Werkstoffdiagnostik/Schadensfallanalyse beinhaltet das Zusammenwirken von Methoden zur Untersuchung der stofflichen Zusammensetzung (Werkstoffanalytik), des strukturellen Aufbaus, der mechanischen, thermischen, elektrischen und optischen Eigenschaften sowie der Reaktion mit der Umgebung. Besondere Fortschritte bezüglich des Erkenntnisgewinns werden bei der Weiterentwicklung der hybriden Methoden der Werkstoffdiagnostik [18–21], worunter die in-situ-Kopplung von mechanischen und bruchmechanischen Experimenten mit den immer mehr an Bedeutung gewinnenden zerstörungsfreien Prüfmethoden, wie z. B. der Schallemissionsanalyse (SEA), der Thermographie oder der Laserextensometrie verstanden wird. Ziel ist immer die Erhöhung der Aussagefähigkeit klassischer Prüfmethoden und die Ableitung von Möglichkeiten zur Quantifizierung von Schädigungszuständen bzw. Grenzwerten (siehe auch: Schadensanalyse) [18]. Wichtiger Bestandteil der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung sind auch die Lehrgebiete Messtechnik und Automatisierungstechnik, aufgrund deren Weiterentwicklung sich neue Anforderungen an die Werkstoffprüfung im Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltmanagement ableiten.

Die Lösung der umwelt- und klimapolitischen Probleme bei der Herstellung, Verarbeitung und Anwendung aller Werkstoffgruppen erfordert zukünftig eine noch stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit. Eine besondere Sensibilität ist hierbei den Polymerwerkstoffen beizumessen. Beim Einsatz von Polymerwerkstoffen sind die Eigenschaften gezielter auf den Anwendungsfall abzustimmen, um eine lange Lebensdauer der Erzeugnisse und eine hohe Recyclingfähigkeit zu gewährleisten. Das erfordert werkstoffwissenschaftlich fundierte Lösungen die nur in interdisziplinärer Zusammenarbeit gewonnen werden können.

Eine große Bedeutung kommt dabei den modernen Methoden der Strukturaufklärung zu, die eine wichtige Basis für die Werkstoffentwicklung darstellt. Heute stehen solche Methoden wie z. B. röntgenographische Methoden, CT-gestützte Methoden, spektroskopische Methoden, kalorimetrische Methoden, Methoden der Elektronenmikroskopie und Atomic Force Mikroskopie sowie kombinierte Methoden zur Verfügung, die eine komplette Aufklärung der Strukturhierarchie gewährleisten. Für das wichtige Gebiet der mechanischen Eigenschaftscharakterisierung erfordert dies die Nutzung von modernen Methoden der Werkstoffdiagnostik [18, 19]. und der Mikro- oder Nanomechanik [22, 23].

Charakteristische Merkmale der Werkstoffwissenschaft

Charakteristische Merkmale der Werkstoffwissenschaft sind die Zugehörigkeit zu den Ingenieurwissenschaften, die Anwendung einer einheitlichen Betrachtungsweise für die verschiedenen Werkstoffgruppen sowie ihre starke Interdisziplinarität.

Zur Aufstellung von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen und der Erklärung der Zusammenhänge müssen Erkenntnisse anderer naturwissenschaftlicher und technischer Wissenschaftsdisziplinen – wie bereits beispielhaft anhand der Festkörperphysik und der Festkörperchemie und oder auch der Fertigungs- und Einsatztechnik erläutert wurde – einbezogen werden.

Im Studium der Werkstoffwissenschaft sind die starke Praxisbezogenheit, zahlreiche Laborpraktika, Projektarbeiten sowie in der Regel an der Praxis ausgerichtete Bachelor- und Masterabschlüsse charakteristisch [24].

Beim Werkstoffeinsatz spielen materialökonomische Aspekte eine zentrale, auch heute noch ständig wachsende Rolle. Als Bewertungsgröße wird hier die Materialintensität betrachtet, die die Materialkosten ins Verhältnis zum Produktionsvolumen setzt. Durch eine Reihe von Maßnahmen, wie Substitution eines Werkstoffes, Verringerung der eingesetzten Menge, bessere Ausschöpfung der Eigenschaften, höhere Lebensdauer, Anwendung nacharbeitsfreier Herstellungsverfahren, Anwendung von Leichtbauprinzipien, geschlossene Werkstoffkreisläufe usw. kann diese Größe entscheidend beeinflusst werden.

Die Vielschichtigkeit der technischen Anwendungen von Werkstoffen und deren Einfluss auf die Entwicklung vieler Industriezweige kennzeichnen die dringende Notwendigkeit des interdisziplinären Charakters der Werkstoffwissenschaft.

Die zunehmende interdisziplinäre Ausrichtung der Werkstoffwissenschaft drückt sich z. B. in solchen Gebieten und Anwendungen wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, in der Sensortechnik, in Roboterantrieben und Mikromanipulatoren oder in biomedizinischen Anwendungen aus. Hier ist z. B. die Entwicklung von Formgedächtnismaterialien (Shape Memory Materials) ein prägnantes Beispiel [25, 26].

Auch in neuen Lehrangeboten wird die Weiterentwicklung und Intensivierung der Interdisziplinarität der Werkstoffwissenschaft sichtbar. So bietet die Universität Erlangen-Nürnberg seit dem Studienjahr 2024/25 einen neuen interdisziplinären Bachelorstudiengang KI-Materialtechnologie an, in dem Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Naturwissenschaften und Informatik unter spezieller Berücksichtigung der Möglichkeiten, die die künstliche Intelligenz bietet, auf innovative Weise miteinander verbunden werden [27].

Zur Geschichte der werkstofftechnischen / werkstoffwissenschaftlichen Hochschul-Ausbildung in Merseburg/Halle

Die Anfänge der werkstofftechnischen Ausbildung an der damaligen Technischen Hochschule für Chemie „Carl Schorlemmer“ Merseburg datieren in das Jahr 1959. Sie orientierte sich stark an die Ausbildung nach dem Vorbild der Technischen Universität Dresden und der Bergakademie Freiberg [28]. Die werkstoffkundliche Ausbildung an der TH Merseburg erfolgte zunächst in einer Vertiefungsrichtung Werkstoffkunde innerhalb der Fachrichtung Verfahrenstechnik. Angelehnt an den Stand der Wissenschaft betraf das im Fach Werkstoffkunde fast ausschließlich die Metalle und Metalllegierungen, während anorganisch-nichtmetallische und Polymerwerkstoffe nur kurz behandelt wurden, da sie als Konstruktionswerkstoffe damals nur geringe industrielle Bedeutung hatten. Mit den ersten Abschlussarbeiten der Diplomanden änderten sich die thematischen Schwerpunkte und technologische Aspekte von Polymerwerkstoffen wurden zunehmend bearbeitet. Dieser Trend verstärkte sich Ende der 60er Jahre, da inzwischen die Produktion und Vielfalt von Polymerwerkstoffen erheblich angestiegen war.

In Zusammenarbeit der DDR-Hochschulen, die Studiengänge auf dem Gebiet der Werkstofftechnik realisierten, wurde Mitte der 70er Jahre ein eigener Studiengang für das Werkstoffingenieurwesen entwickelt, der gute Voraussetzungen für die Ausbildung von Werkstoffingenieuren bot [29]. Die Spezifik des Merseburger Werkstoffingenieurwesens bestand dabei in der Spezialisierung auf die Werkstoffgruppe der Polymeren. 1973 war die Fachrichtungsbezeichnung „Werkstoffeinsatz“ (Polymerwerkstoffe). Später erfolgte die Präzisierung zu „Werkstofftechnik (Polymerwerkstofftechnik)“. Diese Entwicklungsetappe wurde durch eine intensive Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren und Naturwissenschaftlern geprägt.

Mit der Bildung einer Sektion Werkstofftechnik an der TH Merseburg wurde 1976 der wachsenden Bedeutung Rechnung getragen, die die Werkstoffwissenschaft für den wissenschaftlich-technischen Fortschritt besitzt. Die stark angewachsenen Kenntnisse über die Materialstruktur, die immer leistungsfähigeren Methoden und Geräte und die komplexeren Betrachtungsweisen führten dazu, dass sich zunehmend anstelle des Begriffs Werkstoffkunde die Begriffe Werkstofftechnik und Werkstoffwissenschaft ausprägten.

Nach der politischen Wende in Ostdeutschland und der Wiedervereinigung sind mit dem Jahre 1990 zum Teil gravierende Veränderungen sowohl in der Lehre als auch in der Forschung eingetreten. Die bis zur Wende existierende Sektion Werkstoff- und Verarbeitungstechnik wurde zu einem Fachbereich Werkstoffwissenschaften mit einem Institut für Werkstoffwissenschaft und einem Institut für Werkstofftechnologie umgebaut [29].

Nach der Auflösung der Technischen Hochschule Leuna-Merseburg (THLM) im Jahre 1993 erfolgte auf Empfehlung des Wissenschaftsrates die Fortführung der Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Werkstoffwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Die studentische Ausbildung basierte zu dieser Zeit auf einem 10-semestrigen Studiengang „Werkstoffwissenschaft“ mit den Studienrichtungen Werkstofftechnik und Kunststofftechnik.

Darüber hinaus wurde ab 1997 ein Aufbaustudiengang „Materialwissenschaft“ mit den Studienrichtungen Kunststofftechnik und Oberflächentechnik eingerichtet, der sich insbesondere an Absolventen von Fachhochschulen zwecks Erwerbs des universitären Abschlusses auf dem Gebiet der Werkstoffwissenschaft wandte.

1999 wurde ein modulares Studienkonzept eingeführt und der Studiengang „Werkstoffwissenschaft“ umfangreich novelliert. Die bisher übliche Zweiteilung in Grund- und Hauptstudium wurde durch die Definition von Modulen ersetzt. Das Studium wurde gestrafft und die Regelstudienzeit auf 10 Semester verkürzt. In dieser Weise strukturiert, hatte der Studiengang Werkstoffwissenschaft zum Immatrikulationsjahr 2003 einen Ausbaugrad von drei Vertiefungen in den Richtungen Werkstofftechnik, Kunststofftechnik und Biomedizinische Materialien [30].

Im Zusammenhang mit der Einrichtung eines von der DFG zwischen 1994 und 2000 geförderten Innovationskollegs zur Thematik „Heterogene Polymermaterialien" erfolgte 2001 die Einrichtung eines englischsprachigen Master-Studienganges „Applied Polymer Science“ (ab 2009 „Polymer Materials Science“).

Komplexe Strukturveränderungen in der Gesellschaft und der Wirtschaft führten ungeachtet der positiven Entwicklung der Ingenieurausbildung in Merseburg/Halle im Jahre 2006 zur Beendigung der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg [31]. Der Fachbereich Ingenieurwissenschaften wurde in ein befristetes Zentrum für Ingenieurwissenschaften überführt, welches auf Beschluss der Landesregierung Sachsen-Anhalts endgültig im Jahre 2016 geschlossen wurde [32].

Der ehemals am Fachbereich Ingenieurwissenschaften etablierte englischsprachige Master-Studiengang Polymer Materials Science wurde an die Naturwissenschaftliche Fakultät II der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg überführt und weitergeführt. Der Studiengang Polymer Materials Science ist heute ein interdisziplinärer Masterstudiengang, der in Zusammenarbeit zwischen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Hochschule Merseburg durchgeführt wird. Dieses Masterstudium beinhaltet eine vielseitige Ausbildung in einem der zentralen industriellen Wachstumssektoren. Das forschungsorientierte Programm bietet Spezialisierungen in den Bereichen Polymersynthese, Polymerphysik und Polymertechnik.

Siehe auch

- Werkstoffwissenschaft & Kunststoffe

- Smart Materials

- Werkstoffprüfung

- Materialographie

- Plastographie

- Keramographie

Literaturhinweise

| [1] | https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Werkstoffe |

| [2] | Czichos, H., Hennecke, M. (Hrsg.): HÜTTE – Das Ingenieurwissen, 33., aktualisierte Auflage, Springer Berlin Heidelberg (2008); ISBN 978-3-540-71851-2 bzw. https://de.wikipedia.org/wiki/Werkstoff |

| [3] | Schmitt-Thomas, K. G.: Werkstoff in Geschichte und technischer Entwicklung. In: Metallkunde für das Maschinenwesen. Springer Berlin Heidelberg (1990); https://doi.org/10.1007/978-3-642-93451-3_2 |

| [4] | https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/werkstoffe-49420 |

| [5] | Schatt, W., Simmchen, E., Zouhar,G. (Hrsg.): Konstruktionswerkstoffe des Maschinen- und Anlagenbaues. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Stuttgart (1998); ISBN 3-342-00677-3; siehe AMK-Büchersammlung unter L 4 |

| [6] | https://en.wikipedia.org/wiki/Material |

| [7] | Eisenkolb, F.: Einführung in die Werkstoffkunde. Verlag Technik Berlin (1958); siehe AMK-Büchersammlung unter L 24 |

| [8] | Hummel, R. E.: Understanding Materials Science History, Properties, Applications (2nd Ed.). New York, NY, Springer New York, (2005). LLC; ISBN 978-0-387-26691-6 |

| [9] | Timeline of materials technology; In: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_materials_science |

| [10] | Cahn, R. W.: Metallurgy, the Father of Materials Science. Tsingiiua Science and Technology, Volume 7, Number 1 (2002); ISSN 1007-0214 01/21 S. 1 – 5 |

| [11] | Schatt, W. (Hrsg.): Einführung in die Werkstoffwissenschaft. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie (1972); siehe AMK-Büchersammlung unter L 3-1 |

| [12] | https://de.wikipedia.org/wiki/Materialwissenschaft_und_Werkstofftechnik#Begriffsdefinition |

| [13] | Schatt, W., Worch, H. (Hrsg.): Werkstoffwissenschaft. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Stuttgart (1996); siehe AMK-Büchersammlung unter L 3-2 |

| [14] | Ilscher, B.: Werkstoffwissenschaften. Eigenschaften, Vorgänge, Technologien. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York (1987); siehe AMK-Büchersammlung unter L 83 |

| [15] | https://www.hochschulkompass.de/ingenieurwissenschaften/werkstoff-und-materialwissenschaften.html |

| [16] | StudiScan: Deutschland / Österreich /Schweiz; https://www.studieren-studium.com/master/materialwissenschaften-und-werkstofftechnik |

| [17] | https://www.tu.berlin/studieren/studienangebot/gesamtes-studienangebot/studiengang/materialwissenschaft-und-werkstofftechnik-b-sc |

| [18] | Biermann, H., Krüger, L.: Moderne Methoden der Werkstoffprüfung. Wiley-VCH Verlag (2015); ISBN 978-3-527-33413-1; siehe AMK-Büchersammlung unter M 35 |

| [19] | Grellmann, W., Seidler, S. (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2025); ISBN 978-3-446-44718-9; e-book ISBN 978-3-446-48105-3; siehe AMK-Büchersammlung unter A 23 |

| [20] | Blumenauer, H.: Werkstoffprüfung. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie. Leipzig (1975,1978); Stuttgart (1994); ISBN 978-3-342-00547-6; siehe AMK-Büchersammlung unter M 1 bis M 3 |

| [21] | Grellmann, W.: Neue Entwicklungen in der Werkstoffprüfung – Herausforderungen an die Kennwertermittlung. Deutscher Verband für Materialforschung und -prüfung, Berlin (2011); ISBN 978-3-9814516-1-0; ISSN 1861–8154; siehe AMK-Büchersammlung unter A 13 |

| [22] | Michler, G. H.: Mechanik–Mikromechanik–Nanomechanik. Vom Eigenschaftsverstehen zur Eigenschaftsverbesserung. SpringerSpektrum (2024); ISBN 978-3-662-66965-5; e-book: ISBN 978-3-66966-2; https://doi.org/10.1007/978-3-662-66966-2; siehe AMK-Büchersammlung unter F 34 |

| [23] | Michler, G. H.: Kompakte Einführung in die Elektronenmikroskopie. Techniken, Stand, Anwendungen, Perspektiven. SpringerSpektrum Wiesbaden (2019), ISBN 978-3-658-26687-5; e-book: ISBN 978-3-658-26688-2; https://doi.org/10.1007/978-3-658-26688-2; siehe AMK-Büchersammlung unter F 21 |

| [24] | Altenbach, H., Bachmann, T., Orzschig, W.: Neue Aspekte der werkstoffwissenschaftlichen Lehre. In: Leps, G., Kausche, H.: 40 Jahre Werkstofftechnik Merseburg. Selbstverlag (1990) S. 45–52; ISBN 3-86010-578-7; siehe AMK-Büchersammlung unter L 89 |

| [25] | Lendlein, A., Langer, R.: Biodegradable, elastic shape-memory polymers for potential biomedical applications. Science 296 (2002) 1673-1676 |

| [26] | Radusch, H.-J., Kolesov, I., Gohs, U., Heinrich, G.: Multiple shape-memory behavior of polyethylene/polycyclooctene blends cross-linked by electron irradiation. Macromol. Mater. Eng. 297 (2012) 1225–1234; https://doi.org/10.1002/mame.201200204 |

| [27] | https://www.mat.studium.fau.de/studiengaenge/neu-ki-materialtechnologie/ |

| [28] | Pfefferkorn, W.: 40 Jahre Werkstofftechnik in Merseburg. In: Leps, G., Kausche, H.: 40 Jahre Werkstofftechnik Merseburg. Selbstverlag (1990) S. 19–33; ISBN 3-86010-578-7; siehe AMK-Büchersammlung unter L 89 |

| [29] | Radusch, H.-J., Werkstoffwissenschaft, in: 50 Jahre Hochschule in Merseburg, Merseburger Beiträge zur Geschichte der chemischen Industrie Mitteldeutschlands, 9 (2004)1, S. 119–128, SCI Merseburg 2004 |

| [30] | Studienordnung für den Studiengang Werkstoffwissenschaft am Fachbereich Ingenieurwissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg vom 31.03.2003, Amtsblatt der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 13. Jahrgang, Nr. 8 vom 16. Dezember 2003, S. 30 |

| [31] | https://www.iw.uni-halle.de/status/ |

| [32] | https://dubisthalle.de/uni-halle-schafft-ingenieurwissenschaften-endgueltig-ab |

Weblinks

- Wikipedia: Die freie Enzyklopädie: Werkstoff; https://de.wikipedia.org/wiki/Werkstoff

- Wikipedia: Die freie Enzyklopädie: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik; https://de.wikipedia.org/wiki/Materialwissenschaft_und_Werkstofftechnik

- Bundesvereinigung Materialwissenschaft und Werkstofftechnik e. V. (BV MatWerk); https://www.bvmatwerk.de/

- Grellmann, W., Bierögel, C., Reincke, K. (Hrsg.): Wiki „Lexikon Kunststoffprüfung und Diagnostik“ Version 15.0 (2025); http://wiki.polymerservice-merseburg.de/